在新中国城镇化建设中,神州大地许多的乡村小学逐渐凋零,对于我们80后这一代新邵人来说,有三所小学是我们梦回的地方。时代变迁,留下的只有回忆。今天,笔者就给大家回忆一下我们新邵比较有影响力的三所小学:大同高小、太芝庙中心小学、酿溪镇第一完全小学,从这三所学校也走出了许多著名的人物,欢迎对这三所学校有交集的朋友们补充和雅正。

清光绪二十七年(年)新化大同团人周叔川、艾敦甫、苏香谷、萧竹雯、王哲夫、周希轩、李北恒等人创办大同高等小学堂。推举萧竹雯为管堂,聘请邹代藩为教习,袁静夫为助教,招收学生多人,于光绪二十八年夏历二月初八日开学。校舍最开始放在筱溪周氏宗祠,光绪三十二年迁到白宁唐祠,后来又迁到三溪桥文昌宫。民国元年(年)定名为“大同镇高等小学校”,简称为大同高小。同年的5月,周范华、周振华、蒋卓华在时荣桥创立女校,校长由大同高小校长兼任,后来女校并入大同高小。民国18年(年)大同高小改名“新化第三区立高级小学”,

大同高小办学几十年,成绩卓著。民国3年,湖南举行全省学生成绩展览会,大同高小名列甲等,荣获许多荣誉。当年新化县高小毕业生会考,大同高小均名列前茅,被誉为“大同帝国”。学校先后毕业48个班,毕业学生达多人。革命志士唐辉、刘逊夫、李钦民、张楚、谢国安以及女作家谢冰莹、工学博士谢祚孔、医学博士谢祚永、国民革命军著名将领唐星、李文等都毕业于大同高小。

第二个著名的小学是“太芝庙中心小学”。民国元年(年)留日学者陈尔翼和莫志堂、陈文胜等人在太芝庙创办易易乡高等小学。首任校长是莫志堂。以庙边村大禹庙为校舍。山区走读不太方便,学生一律在校寄宿。民国13年新建平方米的教学楼,学校改为龙山高级小学。民国30年,易易初小并入,更名为“长泰乡第一中心学校”。抗日战争时期,该校非常重视爱国主义教育。据《新邵县志》的记载,民国32年元旦,段江南老鼠题校门联:“爆竹贺新年,桃李满园迎胜利;铁骑驱暴寇,关山万里建和平”。第二年宝庆邵阳沦陷,龙山青年志愿抗日教导队在学校成立,队员大部分是这个学校的学生。太芝庙中心小学也涌现出不少的著名人士。如:陈新宪、莫任南等。

关于我们新邵县学校的发展历程,建议大家找笔者分享一下《新邵县志》。笔者收藏的这版《新邵县志》是新中国成立以后由新邵县官方统一组织编撰于年发布的第一版新邵的县志,里面收集和整理了许多珍贵的历史资料和素材,包括大家难得一见的各种统计图表。《新邵县志》是研究新邵发展历史和新邵人性格特点的百科全书,对新邵地方志感兴趣的朋友们很值得仔细阅读。

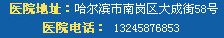

笔者有《新邵县志》可以分享给大家新邵县第三个比较有名气的小学是“酿溪镇第一完全小学”。年3月,借用酿溪镇酿溪大队部房为教室,创办酿溪小学。开始的时候只招了2个班,学生94人。年新建教学楼,学校迁往新地址。年,更名为“酿溪镇第一完全小学”。年,有5个年级,18个班,学生达人,教职人员46人。该校涌现出一批非常有能力的老师,女教师周小洲,年被评为全国教育系统劳动典范,荣获人民教师奖章,她主教的《精采的马戏》一文音像磁带,在省、市电视台播出。女教师刘采芝、刘翠娟等都是宝庆邵阳地区的名师。

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbyf/9038.html